Parcours de soin, une publication de La Voix des Migraineux

Il y a quelques mois, notre publication scientifique « Overview of migraine care, impact of the disease, and patient experience in France through patient voices: a cross-sectional and participatory survey study » a été publiée dans la revue The Journal of Headache and Pain. Nous vous proposons une traduction de cet article, réalisée par des bénévoles de l’association. Des erreurs peuvent subsister, merci pour votre indulgence.

Vue d’ensemble de la prise en charge de la migraine, de l’impact de la maladie et de l’expérience des patients en France à travers leurs témoignages : une étude d’enquête transversale et participative.

Anne Duburcq1, Manon Molins2, Sabine Debremaeker3, Julie Joie3, Luna Lopes1, Camille Nevoret1 et Olivia Begasse de Dhaem4,5,6.

Table des matières

Résumé

Introduction Cette étude vise à améliorer la compréhension du parcours de soin à travers les perspectives des patients atteints de migraine.

Méthodes Ce questionnaire a été élaboré par des patients. Il s’appuie sur les expériences de 24 patients migraineux et de 4 membres d’une association française de défense des patients, La Voix des Migraineux. Deux groupes de discussion ont été organisés afin d’évaluer les différentes dimensions du parcours patient. Ce sondage était accessible sur le site MoiPatient, une plateforme en ligne, entre le 19 mars et le 17 mai 2022.

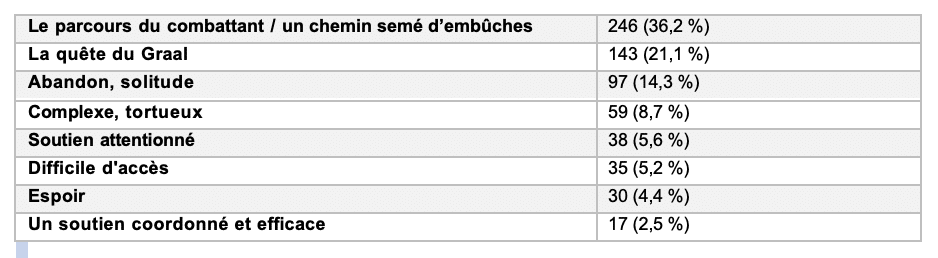

Résultats Sur les 683 participants (âge moyen : 41,8 ans ; femmes : 92,4 % ; âge moyen lors de la première crise de migraine : 16,2 ans), 95,9 % avaient reçu un diagnostic formel de migraine d’un médecin. La migraine a eu un impact significatif sur la plupart des participants (96,0 % avaient un score HIT-6 sévère et 70,7 % avaient une invalidité sévère au score MIDAS). Les besoins non satisfaits des patients mis en évidence dans cette étude comprenaient le retard de diagnostic (en moyenne 7,5 ans), le retard de traitement, l’accès limité aux neurologues et/ou aux spécialistes des céphalées, le long processus de tâtonnement des patients qui essayent différents médicaments (les participants avaient essayé en moyenne 5,6 traitements de crise et 5,0 traitements préventifs), de nombreux effets secondaires (7,2 effets secondaires par participant en moyenne) souvent insuffisamment traités, une formation des patients sous-optimale et la nécessité d’une relation thérapeutique empathique et solidaire entre les patients et les professionnels de santé. Les participants avaient une perception négative de leur parcours de soins et de leur expérience avec les professionnels de santé : 36,2 % ont décrit leur parcours de soins comme un « parcours du combattant ». Plus de la moitié des patients ne se sentaient ni écoutés ni soutenus par les professionnels de santé.

Conclusion Les patients migraineux doivent faire face à une multitude d’obstacles complexes pour obtenir les soins qu’ils méritent. Le fardeau de la maladie est amplifié par la complexité du parcours de soins du patient migraineux, tant en termes de diagnostic que de traitement. Cette étude met en évidence des domaines spécifiques nécessitant des améliorations.

Mots-clés Cartographie du parcours patient, Expérience vécue, Céphalées, Plaidoyer, Parcours de soins, Traitement

Introduction

La migraine est la deuxième cause d’invalidité dans le monde [1,2]. La migraine a une prévalence mondiale de 14 % et touche plus de 10 millions de personnes en France [3]. La migraine représente 4,9 % des problèmes de santé de la population mondiale, quantifiés en années vécues avec un handicap (YLD) [3]. La migraine chronique a une prévalence mondiale de 1 à 2 % et touche près de 1,4 million de Français [4]. Pourtant, la migraine reste sous-diagnostiquée et sous-traitée, et le handicap lié à la migraine ne s’est pas amélioré au fil du temps [5–8].

Les études sur le parcours de soins des migraineux ont toujours été initiées et conçues par des professionnels de santé et/ou des laboratoires pharmaceutiques. La dernière étude française sur le parcours de soins des patients migraineux, FRAMIG III, a été publiée en 2004 et menée à l’initiative de professionnels de santé et des pouvoirs publics [9,10]. Sur 10 532 participants interrogés par téléphone, 1 179 (21,3 %) présentaient des migraines. L’étude a montré que la prise en charge de la migraine était sous-optimale pour 80 % des patients. Ces résultats ont souligné la nécessité de consultations médicales adéquates et d’une formation des patients afin de favoriser leur autonomie et leur responsabilisation. Le dossier complémentaire 1 décrit le système de santé français en matière de prise en charge de la migraine. Vingt ans après l’étude FRAMIG III, notre étude vise à évaluer si les objectifs énoncés dans ladite étude (amélioration des consultations médicales, formation des patients, autonomie et responsabilisation des patients) ont été atteints du point de vue des patients. Les besoins, préoccupations et points de vue des patients ne sont pas nécessairement identiques à ceux des professionnels de santé. Cette étude est novatrice car elle a été entièrement initiée et conçue par les patients, afin d’éviter tout biais potentiel lié aux études antérieures, aux professionnels de santé, aux laboratoires et aux décideurs politiques. Évaluer la perception des patients par rapport à leur prise en charge globale tout au long de leur maladie est la première étape pour identifier les axes d’amélioration de la prise en charge. Cette étude vise à évaluer le parcours diagnostique et de prise en charge des personnes atteintes de migraine sévère, ainsi qu’à évaluer l’impact sur leur qualité de vie et à améliorer leurs connaissances sur leur expérience de la maladie et de sa prise en charge.

Méthodes

Conception, mesures et résultats de l’enquête

Le protocole de cette étude transversale et l’enquête ont été approuvés éthiquement par le Conseil Scientifique d’Intérêt des Patients (CSIP) [11]. Le CSIP est composé de professionnels de santé, de chercheurs et de méthodologistes, de spécialistes en santé numérique, en économie de la santé et en éthique numérique, ainsi que de patients, de proches et d’aidants. Vingt-quatre patients atteints de migraine et quatre méthodologistes ont collaboré pour créer une enquête transversale sous la direction et les conseils de La Voix des Migraineux, l’association française de défense des patients atteints de migraine. Pour concevoir l’enquête, deux groupes de discussion ont eu lieu en octobre et novembre 2021. 28 patients (3 hommes et 25 femmes, résidant en France et à La Réunion) se sont réunis pour partager leurs expériences et la vision de leur parcours de soins, notamment les difficultés rencontrées avant le diagnostic, pendant le diagnostic et pendant la prise en charge de la maladie. Lors de ces groupes de discussion, 11 thèmes ont été sélectionnés pour l’enquête. L’enquête a été élaborée par des patients et La Voix des Migraineux, avec le soutien de Cemka et MoiPatient. Il s’agissait d’une série de 86 questions visant à recueillir des données sur :

- Les paramètres démographiques et de santé (tels que l’âge, le sexe, la situation familiale, le lieu de résidence, le niveau d’éducation, l’activité principale, la profession actuelle ou passée, les antécédents familiaux, les comorbidités, les situations de handicap).

- Les caractéristiques cliniques liées à la migraine (type de migraine, type de crises, fréquence et durée, âge d’apparition, caractéristiques de la migraine sur une période donnée).

- Le niveau de connaissance de la maladie.

- Le fardeau de la migraine (dans de multiples domaines tels que la douleur, les activités quotidiennes et le travail).

- Le parcours de soins (diagnostic, prise en charge de la migraine, professionnels consultés (type, fréquence…)).

- L’accès à l’information.

- Les traitements de crise et/ou préventifs reçus (type, fréquence, efficacité, effets secondaires, abus de médicaments, information, observance) y compris les approches non médicamenteuses.

- Les relations patient – professionnel de santé et les impressions générales.

L’invalidité liée à la migraine a été évaluée à l’aide de :

- HIT-6 [12], qui est une échelle validée pour mesurer l’impact de la migraine à travers 6 items évaluant l’intensité de la douleur lors des crises, le caractère invalidant des crises (besoin de s’allonger et incapacité à réaliser les activités quotidiennes), et l’impact de la migraine sur divers aspects (fatigue, ressenti, capacité de travail), au cours des 4 dernières semaines.

Score < 55 : impact léger ou modéré ; ≥ 55 : impact significatif à majeur.

- MIDAS [13], qui est une échelle validée pour évaluer l’invalidité liée à la migraine, les jours improductifs et les jours de productivité réduite au cours des 3 derniers mois.

Le questionnaire a été construit avec l’aide méthodologique de Cemka et piloté par les participants aux groupes de discussion. Il a ensuite été soumis pour relecture au président de la Société Française d’Études des Migraines et Céphalées (SFEMC). Enfin, il a été validé par le conseil consultatif scientifique de MoiPatient portant sur les intérêts des patients. L’enquête est disponible dans sa version originale dans le fichier additionnel 2 et traduit dans le fichier additionnel 3.

Taille de l’échantillon

En utilisant la formule de calcul de la taille de l’échantillon dans un échantillon aléatoire simple avec un score Z de 1,96 pour un niveau de confiance de 95 %, une marge d’erreur de 0,05 et une proportion de la population de 0,14, la taille de l’échantillon nécessaire est de 185. Étant donné que deux enquêtes antérieures récemment réalisées en France auprès de personnes vivant avec la migraine comptaient respectivement 660 participants [14] et 741 participants [15], notre taille d’échantillon ciblée était d’au moins 600 participants.

Analyse statistique

Cemka, une agence française de conseils et d’études en santé, a été chargée de réaliser une analyse statistique des données.

Les analyses statistiques étaient descriptives et réalisées avec le logiciel SAS® (version 9.4, SAS® Institute Inc., Cary, NC, États-Unis). Elles comprenaient une analyse complète de tous les items de l’enquête, portant sur tous les participants, et étaient complétées par des analyses croisées selon les principales caractéristiques démographiques des participants. Les variables quantitatives ont été décrites à l’aide des statistiques suivantes : moyenne, écarts types, tests et ANOVA (analyse de la variance) en cas de distribution normale, et médiane, quartiles et test U de Mann-Whitney en cas de variables non distribuées normalement. Les variables catégorielles ont été décrites en utilisant la taille et le pourcentage de chaque catégorie calculés à partir des réponses exprimées et comparés à l’aide du test du khi2. Toutes les analyses ont été réalisées de manière agrégée ; aucune analyse individuelle n’a été réalisée.

Résultats

Caractéristiques générales des participants

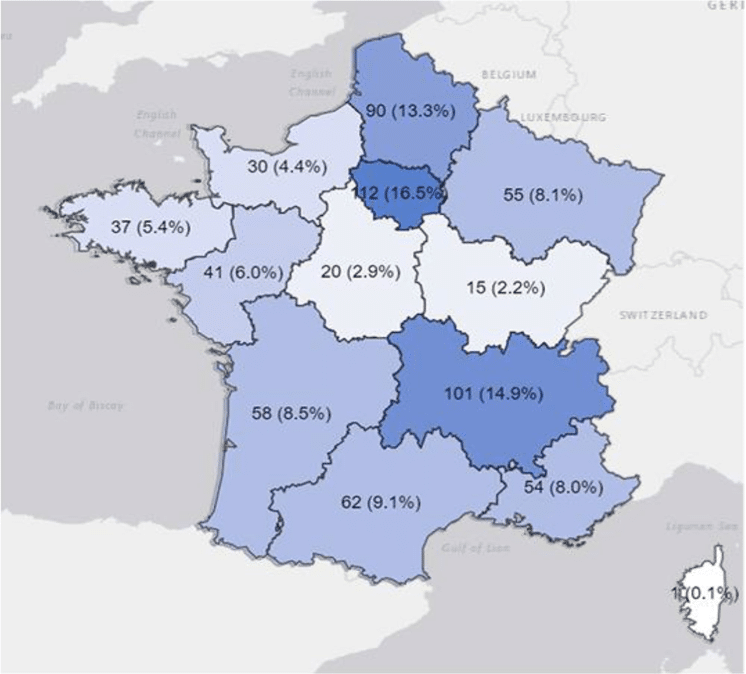

Parmi les 683 participants, seuls 5 (0,73 %) ont soumis des questionnaires comportant des données manquantes. L’âge moyen des participants était de 41,8 ans (écart type : 11,4). La plupart (631, 92,4 %) étaient des femmes, 49 (7,2 %) des hommes et 3 (0,4 %) étaient non binaires. La répartition géographique des participants était diversifiée en France et toutes les régions étaient représentées (Graph.1). La plupart des participants (500, 73,2 %) vivaient en couple et 358 (52,5 %) avaient des enfants. La plupart des participants (484, 70,9 %) étaient salariés, 70 (10,2 %) étaient étudiants ou stagiaires non rémunérés, 27 (4,0 %) étaient femmes au foyer, 40 (5,9 %) étaient sans emploi et 11 (1,6 %) étaient retraités ou préretraités. La plupart (501, 73,5 %) des participants avaient des antécédents familiaux de migraine. 38 participants (5,6 %) bénéficiaient d’une allocation aux adultes handicapés et/ou d’une pension d’invalidité de la Sécurité Sociale, consistant en un soutien financier lié à des difficultés à travailler. 51 (7,5 %) avaient le statut d’affection longue durée, ce qui signifie un meilleur remboursement des soins liés à la migraine.

97 participants (14,3 %) bénéficiaient d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) permettant au salarié de bénéficier d’un ensemble de mesures pour accéder à un emploi, le conserver ou envisager un nouvel emploi. (Voir fichier additionnel 1 pour plus d’informations sur le statut de handicap français).

Caractéristiques cliniques liées à la migraine

Parmi les 683 participants, 654 (95,9 %) ont reçu un diagnostic formel de migraine d’un médecin. L’âge moyen lors de la première crise migraineuse était de 16,2 ans (écart type 8,6). Pour 118 femmes (21,0 %), la première crise migraineuse est survenue en même temps que leurs premières règles (12,9 ans ; écart type 1,7).

Au cours des trois derniers mois, 415 participants (60,9 %) ont présenté une migraine sans aura, 186 (27,3 %) une migraine avec aura et 81 (11,9 %) les deux. Aucune définition de l’aura n’était précisée dans le questionnaire (question 14 des fichiers additionnels 2 et 3). Concernant les jours mensuels de migraine (MMD pour Monthly migraine days), 190 participants (27,9 %) ont déclaré avoir de 1 à 7 MMD, 246 (36,1 %) de 8 à 14 MMD et 246 (36,1 %) au moins 15 MMD. Concernant l’intensité des crises de migraine, 4,3 % (N= 29) étaient légers, 51,3 % (N= 350) étaient modérés et 44,4 % (N= 303) étaient sévères.

Alors que 271 (76,3 %) femmes ont décrit des douleurs moins intenses pendant la grossesse et que 279 d’entre elles (79,0 %) ont eu des crises de migraine moins fréquentes pendant la grossesse, environ deux tiers des femmes soit 631 (66,3 %)) ont estimé ne pas avoir reçu de soins adéquats pour leurs migraines pendant leur grossesse. La transition ménopausique a été associée à une augmentation du fardeau lié aux migraines. Sur 83 (41,3 %) femmes ménopausées, 43 (51,8 %) ont ressenti des douleurs plus intenses et 45 (54,2 %) ont estimé que les crises de migraine étaient plus fréquentes.

Comorbidités

Les principales comorbidités psychiatriques rapportées par les participants comprenaient : la dépression (218, 31,9 %), les troubles anxieux (189, 27,7 %), les troubles du sommeil (179, 26,2 %) et les idées suicidaires (56, 8,2 %), respectivement diagnostiquées après le diagnostic de la migraine dans 73,0 %, 63,3 %, 67,0 % et 80,0 % des cas. 26,5 % des patients souffrant de dépression (respectivement 26,1 % des patients souffrant de troubles anxieux et 24,3 % des patients souffrant de troubles du sommeil) pensaient que la dépression (respectivement troubles anxieux et troubles du sommeil) avait un impact négatif sur la prise en charge de la migraine. (Voir la question 62 dans les fichiers additionnels 2 et 3).

Impact de la migraine

Le score HIT-6 moyen était de 67,4 (écart type 5,8). Sur 682 participants, 3 (0,7 %) ont eu des céphalées avec peu ou pas d’impact, 22 (3,2 %) ont eu un impact modéré, 24 (3,5 %) ont eu un impact important et 632 (92,5 %) ont eu un impact sévère. Le score MIDAS moyen était de 71,5 (écart type 80,4).

Sur les 680 participants (99,6 %) ayant complété l’enquête MIDAS, 83 (12,2 %) présentaient une incapacité faible ou nulle (grade I), 32 (4,7 %) une incapacité légère (grade II), 85 (12,4 %) une incapacité modérée (grade III) et 483 (70,7 %) une incapacité sévère (grade IV, perte de productivité pendant au moins 21 jours au cours des 3 derniers mois). En moyenne, au cours des 3 derniers mois, les participants ont manqué 8,6 (Q2 1 ; IQR 0–7) jours de travail ou d’école, ils avaient 16,9 (Q2 10 ; IQR 3–20) jours avec une productivité réduite d’au moins 50 % en raison des symptômes de leur maladie, ils ont manqué 16,0 (Q2 10 ; IQR 3–20) jours de tâches ménagères et 14,8 jours manqués (Q2 7 ; IQR 3–20) d’activités familiales, sociales ou de loisirs.

Le parcours de soins de la migraine

Diagnostic

Le diagnostic de migraine a été reçu en moyenne à l’âge de 23,6 ans (écart type (ET) 10). Le délai diagnostique (délai entre l’apparition des symptômes de migraine et le diagnostic) était de 7,5 ans (Q2 21 ; IQR 17–30). Sur les 654 participants (95,9 %) ayant reçu un diagnostic de migraine d’un médecin, 337 participants (51,5 %) l’ont reçu d’un médecin généraliste, 277 participants (42,4 %) d’un neurologue, 18 participants (2,8 %) d’un médecin d’un centre antidouleur et 5 participants (0,8 %) d’un pédiatre. Les principales raisons de consultation médicale étaient « la fréquence des crises de migraine » (543 participants, soit 83 % des participants), « la difficulté à gérer les crises de migraine » (434 participants, soit 66,5 %) et « l’aggravation de la douleur migraineuse » (404 participants, soit 61,8 %). Les participants ont consulté 2,7 (Q2 2 ; IQR 1–3) professionnels de santé avant de recevoir un diagnostic de migraine. Le type de territoire des participants (rural, semi-rural ou urbain) n’était pas associé à un retard de diagnostic.

Suivi des migraines au cours des 12 derniers mois

La plupart des participants (626, 92,1 %) ont eu au moins un suivi clinique pour leurs migraines au cours de l’année précédente. Les trois spécialités les plus fréquemment consultées étaient les médecins généralistes (518 participants, 82,7 %), les neurologues (449, 71,7 %) et les ostéopathes (327, 52,2 %). Les autres spécialités consultées comprenaient les kinésithérapeutes (186, 29,7 %), les psychiatres ou les psychologues (146, 23,3 %), les spécialistes de la douleur (145, 23,2 %), les acupuncteurs (127, 20,3 %), les professionnels de la méditation (67, 10,7 %) et les spécialistes en médecine sportive (21, 3,4 %).

Près d’un tiers des participants ayant consulté un professionnel de la santé pour une migraine au cours de la dernière année (190, 30,3 %) n’ont pas consulté de neurologue. Les raisons les plus fréquentes étaient le temps d’attente excessif pour consulter un neurologue, au point d’avoir renoncé à en consulter un (49 participants, 33,6 %), et l’absence de neurologue spécialisé dans la migraine dans leur région (33, 22,6 %). Le délai entre les rendez-vous de suivi était de 3 à 6 mois pour 190 participants (42,3 %) et jusqu’à 6 à 9 mois pour 106 participants (23,6 %). La durée moyenne d’un rendez-vous était de 25,4 minutes (ET 12,5). 145 participants (23,2 %) avaient eu une consultation dans un centre d’évaluation et de traitement de la douleur.

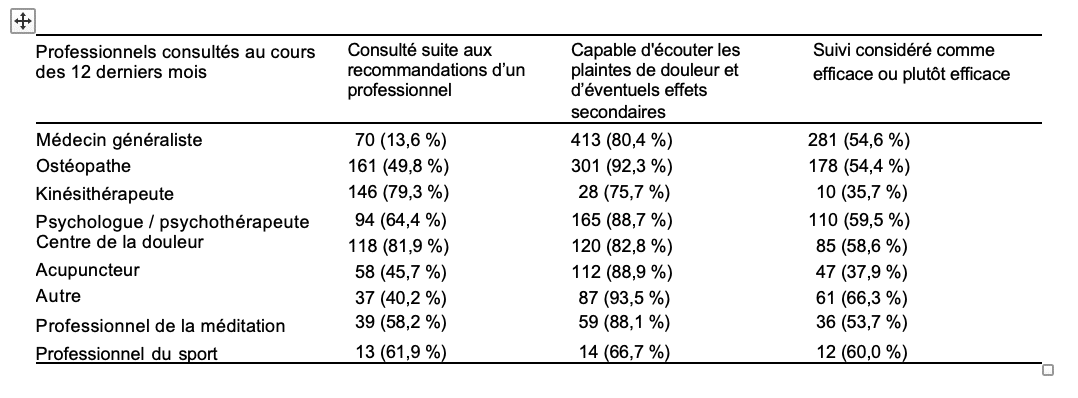

Environ la moitié des participants (355, 53,5 %) considéraient que leur médecin était très / assez disponible en cas d’urgence. Le Tableau 1 (ci-après) liste les types de professionnels consultés au cours des 12 derniers mois. Entre 66,7 % et 92,3 % des professionnels de santé étaient attentifs aux éventuelles douleurs ou aux effets secondaires des traitements (médicaments, procédures ou autres), en particulier les ostéopathes (92,3 %), les acupuncteurs (88,9 %) et les professionnels en méditation (88,1 %). Les suivis ont été jugés les plus utiles auprès du neurologue, du psychologue / psychothérapeute et des centres d’évaluation et de traitement de la douleur (Tableau 1, question 63 dans les fichiers additionnels 2 et 3).

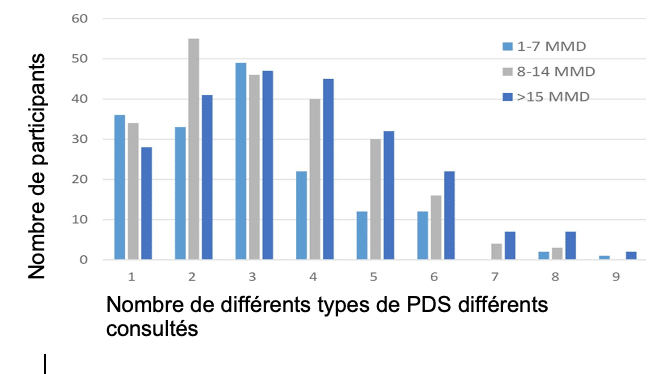

Chaque patient avait consulté en moyenne 3,3 (ET 1,7) types de professionnels de santé différents pour la prise en charge de sa migraine au cours des 12 derniers mois : 1,8 (ET 0,7) types de médecins différents, habilités à prescrire (comme un neurologue ou un médecin généraliste) ; et 1,5 (ET 1,4) types de professionnels de santé différents, non prescripteurs (comme un psychologue ou un acupuncteur). Ce nombre diffère significativement selon la fréquence des migraines (p = 0,022) (Graph. 2). En effet, le nombre annuel de type de professionnels de santé différents consultés était en moyenne de 2,9 (ET 1,6) pour les patients présentant 1 à 7 MMD, 3,2 (ET 1,7) pour les patients avec 8 à 14 MMD, et 3,7 (ET 1,8) pour les patients avec au moins 15 MMD (valeur p = 0,0004).

Parmi les 54 participants (7,9 %) qui n’ont pas consulté de professionnel de santé pour la migraine au cours des 12 derniers mois, les raisons les plus fréquentes pour ne pas avoir instauré de suivi incluaient :

- ne jamais avoir eu de suivi clinique pour la migraine (22 participants, 40,7 %),

- abandonner le suivi (13, 24,1 %),

- ne plus avoir l’énergie de chercher un suivi (12, 22,2 %),

- ne pas avoir besoin de suivi actif en raison d’une amélioration de la maladie avec ou sans traitement efficace (7, 13,0 %),

- ne plus avoir les moyens de pouvoir faire un suivi (4, 7,4 %).

Traitement

Respectivement, 655 (97,0 %) et 675 (99,0 %) participants avaient pris au moins un traitement au cours des 3 et 12 derniers mois. La plupart (413, 61,2 % et 598, 87,7 %) ont pris à la fois des traitements de crise et des traitements préventifs, 229 (33,9 %) et 73 (10,7 %) n’ont pris que des traitements de crise, et 13 (1,9 %) et 4 (0,6 %) étaient sous traitement préventif exclusivement. Plus d’un tiers des participants (289, 43,1 %) ont connu une surconsommation de médicaments lors de la prise d’un traitement de crise.

Parmi les 671 participants (98,4 %) ayant pris un traitement de crise, les crises de migraine ont cessé en moins de deux heures dans la moitié des cas (317, 49,4 %), tandis qu’en l’absence de traitement, dans 21 cas (75,0 %), la crisea duré plus de 12 heures. Le premier traitement de crise a été pris en moyenne 7 ans (Q2 5 ; IQR 1–11) après la première crise migraineuse et à l’âge de 23 ans (ET 9,5 ans), ce premier traitement de crise était généralement pris 6 mois avant le diagnostic de la maladie.

Les triptans oraux étaient les traitements de crise les plus pris (538 participants, 83,8 %), suivis de deux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), le kétoprofène pris par 232 participants (36,1 %) et l’ibuprofène pris par 192 participants (29,9 %). Viennent ensuite le paracétamol, les opioïdes et l’aspirine (Graph. 3). Les participants avaient essayé 5,6 traitements de crise différents (ET 4,2) et en moyenne 5 traitements préventifs différents (ET 4,0). Respectivement, au cours des 3 et 12 derniers mois, 426 (71,0 %) et 602 (88,3 %) participants avaient pris au moins un traitement préventif.

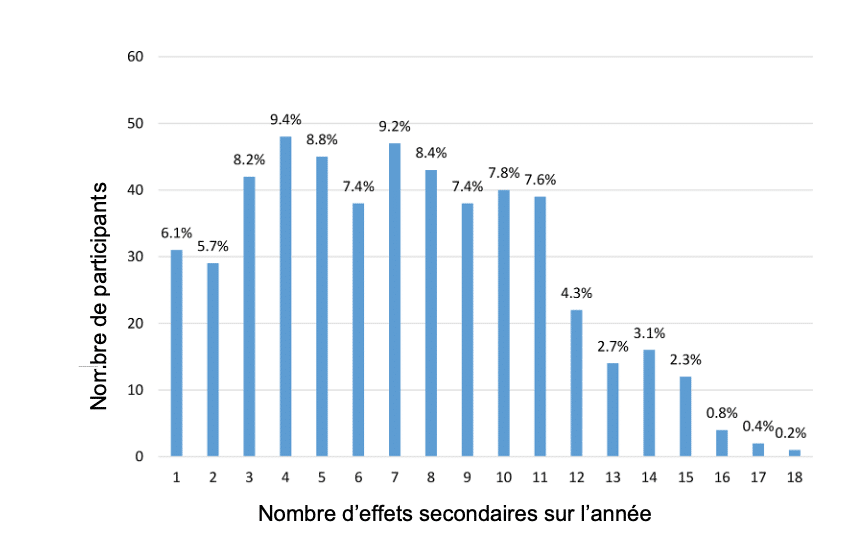

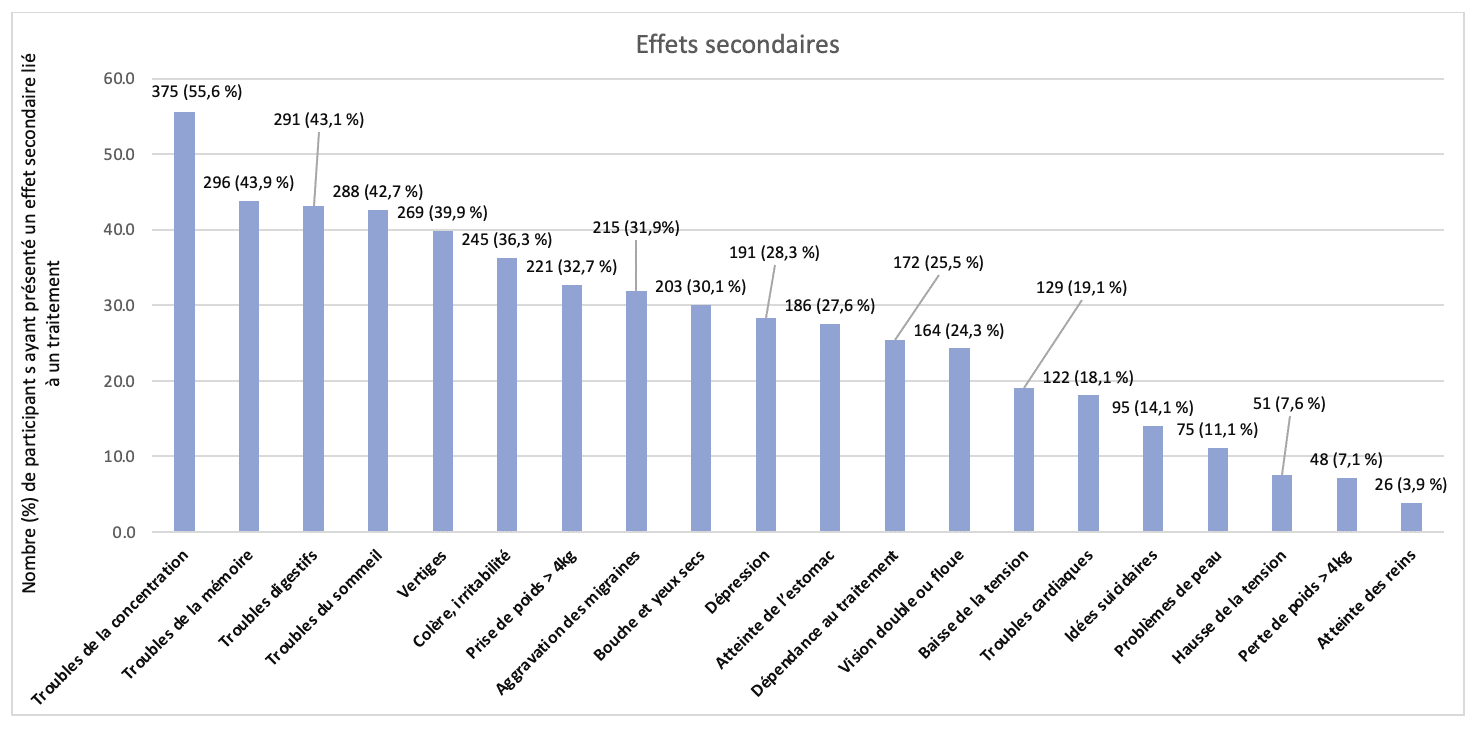

Seuls 87 participants (12,9 %) n’ont jamais ressenti d’effets secondaires liés au traitement de la migraine, 62 (9,2 %) rarement, 174 (25,9 %) parfois et 275 (40,9 %) souvent. Le nombre d’effets secondaires survenus au cours de l’année écoulée est indiqué sur le graphique 4. Sur les 586 (87,1 %) participants ayant présenté des effets secondaires, le nombre moyen d’effets secondaires différents était de 7,2 (ET 3,9).

(Cliquer pour agrandir)

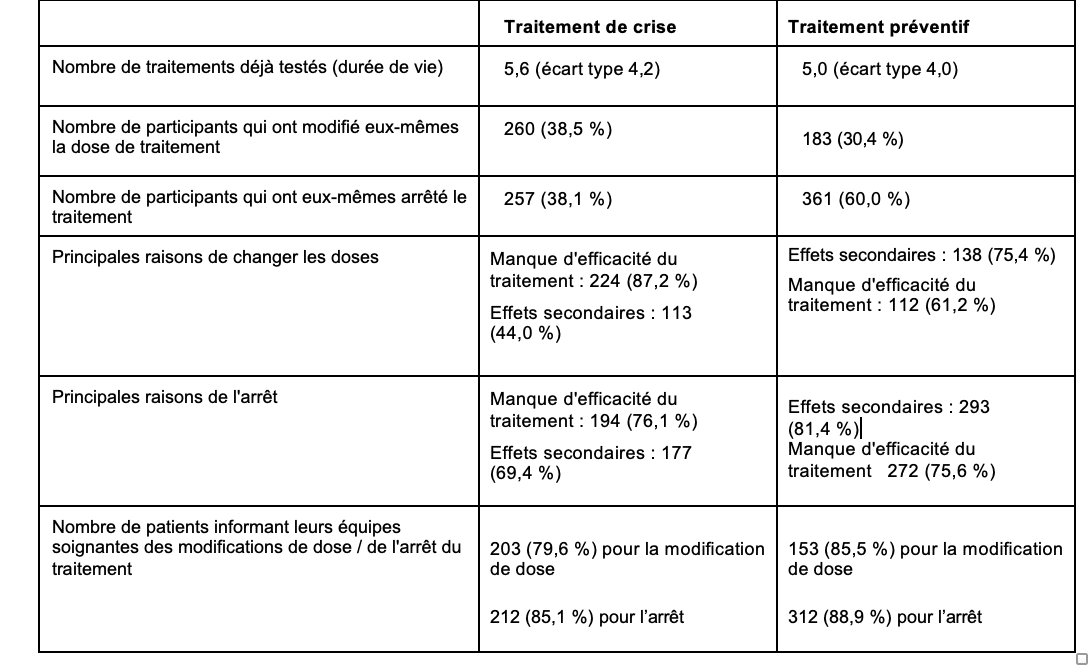

Les effets secondaires les plus fréquents étaient des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire, des problèmes digestifs et des troubles du sommeil (Graph. 5). Certains participants ont modifié la dose et/ou arrêté leur traitement de leur propre chef. Les proportions et les raisons invoquées sont présentées dans le Tableau 2.

Sur les 3 662 effets secondaires autodéclarés, 2 330 (63,63 %) ont été discutés avec un médecin et le lien entre l’effet secondaire et le traitement a été confirmé dans 1 490 cas (40,7 %). Tous effets secondaires confondus, les participants ont estimé que leur déclaration avait été correctement prise en compte par leur professionnel de santé dans 304 cas (8,30 %). Certains effets secondaires (tels que l’aggravation des migraines, les troubles du sommeil et la prise de poids) étaient plus faciles à signaler aux professionnels de santé que d’autres (tels que la colère / l’irritabilité). Les participants ont également estimé que certains effets secondaires (tels que les troubles digestifs) étaient plus facilement pris en charge par les professionnels de santé que d’autres (tels que l’aggravation des migraines ou la prise de poids).

499 (73,4 %) des participants ont déclaré n’avoir eu recours à aucun traitement non médicamenteux. Parmi les autres participants, certains ont déclaré avoir utilisé :

- La neurostimulation électrique transcutanée (TENS) (105, 15,4 %), dont 16 (15,4 %) étaient satisfaits ou très satisfaits et 67 (64,5 %) étaient insatisfaits ou très insatisfaits.

- Cefaly® (91, 13,4 %), dont 16 (17,6 %) étaient satisfaits ou très satisfaits, et 62 (68,2 %) étaient insatisfaits ou très insatisfaits.

Information des patients

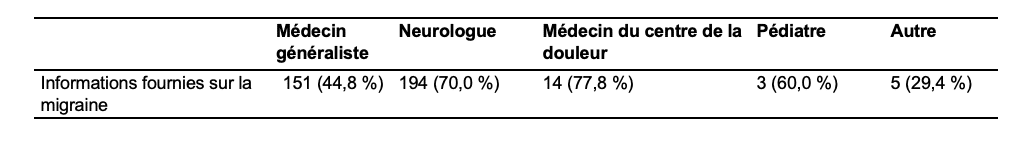

Au moment du diagnostic, 367 (56,1 %) patients ont reçu des informations sur la migraine ; pour 252 d’entre eux (68,7 %), ces informations étaient claires et suffisantes pour comprendre la maladie.

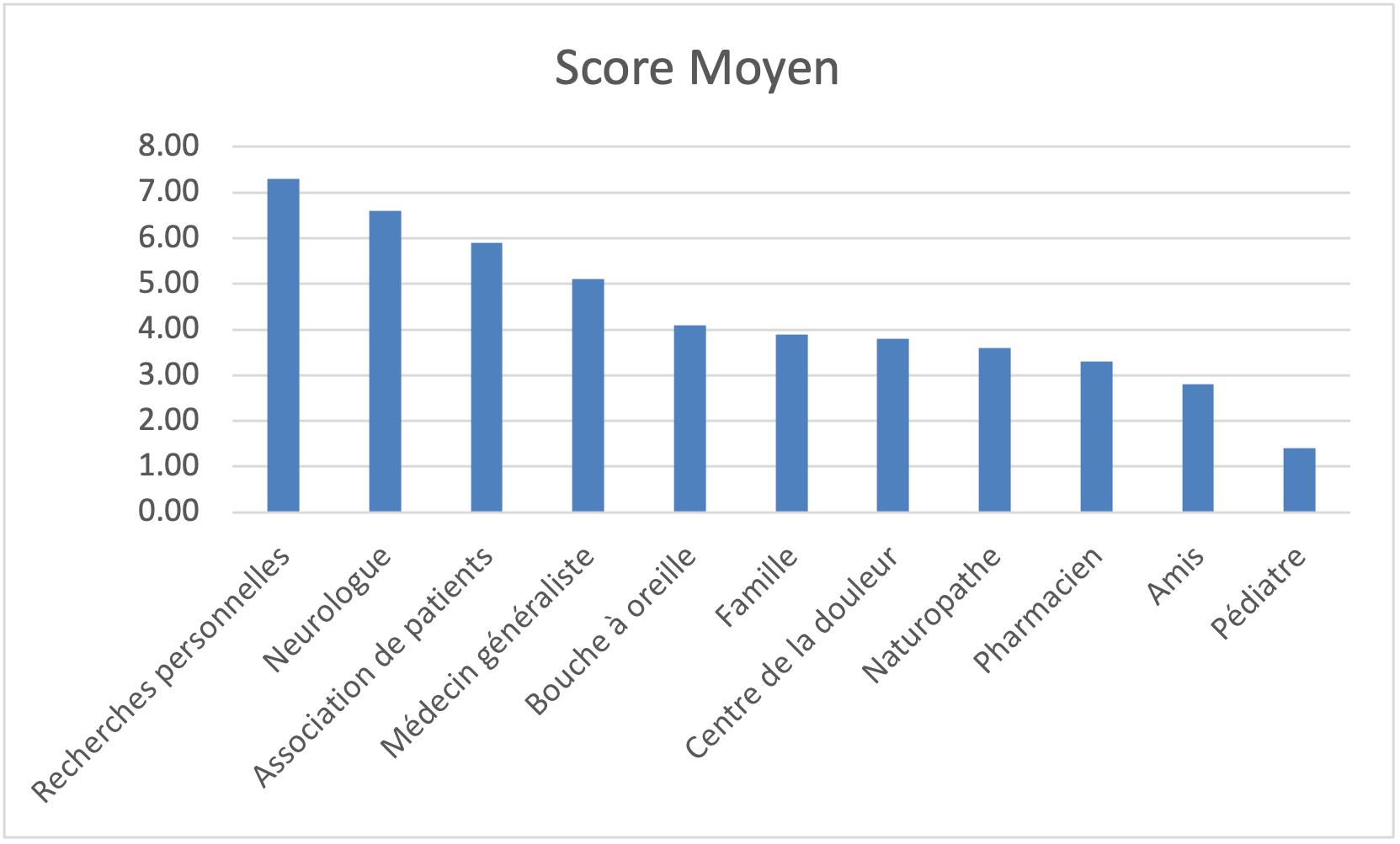

Une différence significative a été observée selon le médecin consulté (Tableau 3). Environ deux tiers des participants (457, 67,0 %) estimaient avoir suffisamment d’informations sur leur programme thérapeutique (comme le nombre maximal de traitements de crise et le nombre de semaines d’essai pour que le traitement préventif atteigne éventuellement son efficacité), 482 (70,7 %) sur les habitudes de vie qui pourraient aider à atténuer les crises de migraine, 313 (45,9 %) sur les effets secondaires potentiels. Lorsqu’il leur a été demandé de classer 10 sources possibles d’informations sur la migraine en fonction de leur importance pour eux, la recherche personnelle est arrivée en premier, suivie par les neurologues (Graph. 6).

Relations entre patients et professionnels de santé et prise de décision médicale partagée

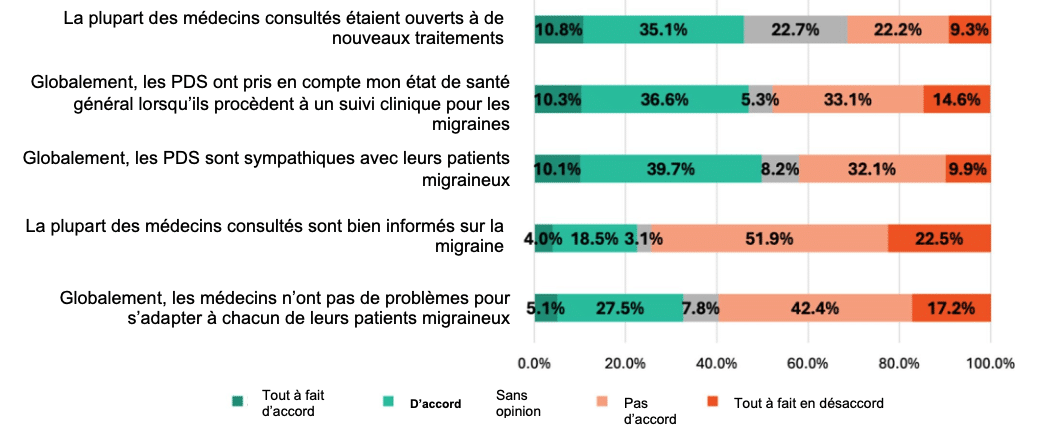

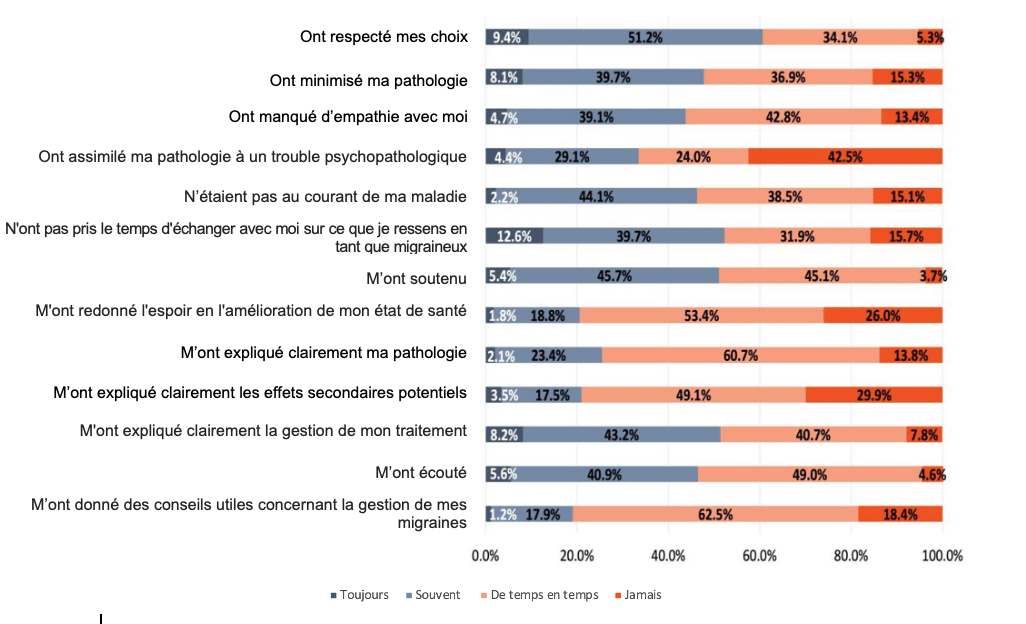

Dans l’ensemble, les participants avaient des sentiments négatifs à l’égard de leurs soins et de leurs relations avec les professionnels de santé. Plus de la moitié des participants estimaient que le professionnel de santé ne les écoutait pas (364, 53,6 %), près de la moitié estimaient ne pas avoir reçu de soutien de leur part (332, 48,8 %), et la majorité n’avaient pas reçu de conseils de la part de leur professionnel de santé (550, 80,9 %). En moyenne, ils ont évalué la compréhension et le soutien des professionnels de santé à 6,1 (ET 2,5) sur une échelle de 1 à 10 (10 correspondant au score le plus élevé). 120 (17,6 %) participants ont obtenu un score compris entre 1 et 3, 229 (33,5 %) entre 4 et 6, et 334 (48,9 %) entre 7 et 10. Les Graphiques 7 et 8 présentent le niveau de satisfaction des participants concernant la compréhension et le soutien des professionnels de la santé lorsqu’ils font face à la migraine.

Graph. 7. Relation patient-professionnel de santé. Niveau d’adhésion des participants aux différentes propositions. (Cliquer pour agrandir)

Le nombre mensuel de jours de migraine (MMD) au cours des 3 derniers mois était plus élevé chez les participants estimant que leurs professionnels de santé ne les traitaient pas correctement : 27,5 % des participants estimant que leurs professionnels de santé les traitaient correctement avaient au moins 15 jours de migraine comparativement à 46,3 % des participants estimant que leurs professionnels de santé ne les traitaient pas correctement (p = 0,0370). L’arrêt du traitement de crise par autodétermination était également plus fréquent chez les participants ayant un faible niveau de satisfaction : 47,4 % pour ceux ayant un score de satisfaction de 0 à 3 contre 41,0 % pour ceux ayant un score de 4 à 6, et 32,8 % pour ceux ayant un score de 7 à 10 (p = 0,0054). Les participants ayant un faible niveau de satisfaction étaient également moins susceptibles d’informer leurs professionnels de santé de leur arrêt du traitement : 73,1 % pour ceux ayant un score de satisfaction de 0 à 3, contre 84,6 % pour ceux ayant un score de 4 à 6, et 91,5 % pour ceux ayant un score de 7 à 10 (p-value = 0,0091). La satisfaction des participants était également associée à la prise du traitement (de crise ou préventif) conformément aux recommandations du médecin : 75,0 % des participants ayant un score de satisfaction de 0 à 3 ont suivi les recommandations du médecin contre 82,4 % avec un score de 4 à 6 et 90,1 % avec un score de 7 à 10 (p-value = 0,0002). La fréquence des effets secondaires des médicaments contre la migraine était également associée à la satisfaction des participants : 43,6 % des participants ayant un score de satisfaction de 0 à 3 avaient des effets secondaires fréquents contre 43,7 % des participants ayant un score de 4 à 6 et 37,1 % des participants ayant un score de 7 à 10 (p-value = 0,0445).

La plupart des participants (85,5 %) ont dû traverser un parcours difficile et éprouvant pour obtenir des soins médicaux. Le Tableau 4 répertorie les expressions utilisées par les participants pour définir leur expérience globale en matière de soins contre la migraine.

Discussion

Une enquête sur l’expérience vécue des patients entièrement conçue par les patients

À notre connaissance, il s’agit de la première étude sur le parcours de soins de la migraine, entièrement menée par des patients, à être publiée dans la littérature médicale. En raison de toutes les étapes nécessaires à la publication dans la littérature scientifique (approbation éthique, consentement, plateforme sécurisée de collecte de données de santé, méthodologie et analyse statistique), la plupart des enquêtes menées auprès des patients restent dans la littérature grise. La Voix de Migraineux, l’association française de défense des patients atteints de migraines, a conçu l’enquête à partir des retours des patients et des résultats de deux groupes de discussion. Une aide indépendante en matière de méthodologie, de statistique et de rédaction scientifique a été sollicitée uniquement afin de garantir le respect des normes éthiques, de confidentialité, méthodologiques et scientifiques, et de partager l’expérience vécue des patients dans la littérature scientifique. Les auteurs espèrent que cette étude servira de modèle à d’autres associations de défense des patients pour surmonter les obstacles à la publication dans la littérature scientifique et à la prise de parole.

Impact de la migraine

Il s’agit d’une étude par sondage menée auprès de personnes souffrant de migraines modérées ou sévères et/ou présentant plus de 8 MMD. Par conséquent, la plupart des participants présentaient un score d’invalidité sévère. Concernant l’impact sur la capacité de travail, malgré le fait que plus des deux tiers (70,7 %) des participants présentaient un handicap sévère selon l’échelle MIDAS, 70,9 % des participants occupaient un emploi et seulement 5,9 % étaient au chômage.

Conformément aux études antérieures [6], les participants ont donné la priorité à leur travail par rapport à d’autres aspects de leur vie (tâches ménagères et vie familiale/sociale).

Parcours de soins contre la migraine

Impressions générales par rapport aux soins

La plupart des participants (85,5 %) ont dû affronter un parcours long, pénible et difficile pour obtenir des soins médicaux. Cette étude a identifié des obstacles aux soins similaires à ceux répertoriés dans l’enquête CaMEO-I : seulement 11,5 % (955 / 8 330) des participants ont pu surmonter les trois obstacles suivants : (1) consulter un professionnel de santé pour des céphalées ; (2) obtenir un diagnostic précis ; (3) recevoir un traitement pharmacologique approprié [22]. Cette étude met en lumière le parcours de soins de la migraine du point de vue des patients en France afin d’identifier des domaines spécifiques d’amélioration et, espérons-le, d’encourager des interventions et des changements systémiques pour de meilleurs soins emprunts d’empathie, mais aussi efficaces et équitables.

Retards de diagnostic et de traitement

Il a fallu en moyenne 7,5 ans et 2,7 consultations auprès de professionnels de santé entre les premiers symptômes de migraine et le diagnostic. L’enquête de l’European Migraine and Headache Alliance a révélé des délais comparables ; le besoin non satisfait le plus fréquemment signalé était le long délai entre la première consultation et le diagnostic de migraine : 34 % des participants ont dû consulter au moins quatre spécialistes avant d’obtenir un diagnostic correct, et entre le diagnostic et la prescription du traitement : plus de 5 ans dans 40 % des cas [16]. L’étude américaine sur la migraine a souligné qu’environ 56 % des personnes souffrant de migraine ne sont pas diagnostiquées, dont 24 % qui ont consulté pour cela [17]. La migraine reste largement sous-diagnostiquée et donc sous-traitée en France également.

Sans surprise, le délai et l’âge du premier traitement aigu concordent avec le retard diagnostique. Un retard dans le diagnostic et la prise en charge a des conséquences importantes : il impacte négativement la qualité de vie et le bien-être mental et émotionnel d’environ 89 % des patients migraineux, et impacte négativement la vie professionnelle et la carrière d’environ 72 % des patients migraineux [18]. Il contribue à la chronicisation de la migraine et donc à un fardeau plus conséquent de la maladie [19–21].

Accès limité aux neurologues et aux soins spécialisés

Même dans cet échantillon présentant un lourd fardeau lié aux migraines, la plupart des participants reçoivent un diagnostic (51,5 %) et un suivi (82,7 %) de leur médecin généraliste. Il est important de savoir où la plupart des patients sont pris en charge afin de contribuer à l’élaboration de futures interventions. De plus, comme seuls les neurologues peuvent prescrire les nouveaux médicaments spécifiques à la migraine en France, l’accès limité aux neurologues constitue un obstacle majeur à la prise en charge. Près d’un tiers des participants suivis régulièrement pour leur migraine n’avaient pas consulté de neurologue au cours de l’année écoulée, principalement en raison du temps d’attente excessif, au point d’avoir renoncé à en consulter un, ou de l’absence de neurologue spécialisé dans le traitement des céphalées dans leur région. Compte tenu des obstacles actuels, certains patients abandonnent leur consultation ou leur suivi en neurologie, et d’autres n’ont plus l’énergie ni les moyens de poursuivre leur consultation.

Traitement et effets secondaires

La plupart des participants suivaient un traitement à la fois de crise et préventif. La forte proportion de participants sous traitement préventif (88 %) et utilisant des triptans oraux (83,8 %) reflète probablement la fréquence et la gravité de la maladie au sein de l’échantillon étudié, leur niveau de connaissance de la migraine, notamment ses principes de prise en charge, et leur accès aux traitements. La forte proportion de participants à cette étude sous traitement à la fois de crise et préventif est encourageante.

Cependant, l’expérience vécue des participants à l’étude met en évidence (1) le long processus de tâtonnement pour trouver un traitement efficace et toléré contre la migraine et (2) l’exposition aux nombreux effets secondaires du traitement. Les participants avaient essayé en moyenne 5,6 médicaments de crise différents et 5,0 médicaments préventifs différents. Ils ont ressenti en moyenne 7,2 effets secondaires différents. Outre un nombre élevé d’effets secondaires, les participants estimaient que les effets secondaires signalés aux professionnels de santé étaient correctement pris en charge dans moins de 10 % des cas. Il est également important de savoir que certains effets secondaires (tels que l’aggravation des migraines, les troubles du sommeil et la prise de poids) sont plus faciles à signaler aux professionnels de santé que d’autres (tels que la colère / l’irritabilité). Les participants estimaient également que certains effets secondaires (tels que les troubles digestifs) étaient plus facilement pris en charge par les professionnels de santé que d’autres (tels que l’aggravation des migraines ou la prise de poids).

Information des patients

Cette enquête souligne également la nécessité pour les professionnels de santé d’informer leurs patients sur la maladie, le traitement et les effets secondaires potentiels. L’information des patients n’est pas toujours assurée de manière fiable et, lorsqu’elle l’est, elle tend à se concentrer sur d’éventuelles modifications du mode de vie plutôt que sur des mesures de prévention. Un peu plus de la moitié des participants ont reçu des informations sur la migraine au moment du diagnostic. Environ un tiers estimaient ne pas avoir reçu suffisamment d’informations concernant leur plan de traitement, et plus de la moitié n’avaient pas reçu d’informations sur les effets secondaires potentiels du traitement. Plus des deux tiers des participants ont reçu suffisamment d’informations sur les habitudes de vie susceptibles de contribuer à atténuer les crises de migraine, soulignant ainsi le poids de la responsabilité des patients.

Relation patient-professionnel de santé

Les participants ne se sentaient pas suffisamment soutenus par les professionnels de santé. Plus de la moitié n’avaient pas le sentiment d’être entendus, près de la moitié n’avaient pas le sentiment d’avoir reçu de soutien de leur professionnel de santé, environ la moitié estimaient que leur professionnel de santé était disponible en cas d’urgence, et la majorité estimaient ne pas avoir reçu de conseils de leur part. Le nombre mensuel de jours de migraine était corrélé au manque perçu de soutien de la part des professionnels de santé.

Limites de l’étude

Plusieurs limites sont à noter, inhérentes à ce type d’études. Premièrement, l’utilisation des résultats d’enquête dans les études présente un risque de biais déclaratif et de rappel. Bien qu’il s’agisse d’une enquête transversale demandant à des personnes déclarant qu’elles souffrent de migraines de participer, la majorité (95,9 %) avait reçu un diagnostic formel de migraine établi par un médecin. Il convient de noter que l’enquête était confidentielle, ce qui réduisait la probabilité de fausser ses déclarations. Deuxièmement, l’enquête était uniquement disponible en ligne, ce qui a pu restreindre l’accès à des segments de population mal desservis, tels que les personnes âgées, les personnes institutionnalisées et les personnes présentant des comorbidités et des handicaps graves. L’enquête ayant été diffusée via la newsletter et les réseaux sociaux d’une association de défense des patients, les participants avaient très probablement reçu des informations sur les symptômes et le diagnostic de la migraine. Ils sont donc susceptibles d’être mieux informés sur leur maladie que la population générale. La plupart des participants à cette étude souffraient de migraines modérées ou sévères et/ou de plus de 8 MMD, ce qui limite la généralisation des résultats à la population adulte générale.

L’enquête a été menée auprès de participants de toutes les régions de France. Les caractéristiques des participants sont conformes à celles d’autres études similaires telles que les participants à l’enquête My Migraine Voice en termes d’âge (41,8 contre 39,4 ans) et de type de migraine, ainsi qu’une surreprésentation des femmes (92,4 % contre 75 %) et des antécédents familiaux (73,5 % contre 54 %) [23]. La surreprésentation des femmes est constatée dans d’autres études telles que la récente enquête de la European Migraine and Headache Alliance qui a été proposée en ligne à une population adulte migraineuse dans les pays européens et qui a recensé 90 % de femmes [16]. L’enquête portait sur le nombre d’effets secondaires ressentis dans le cadre de l’expérience générale des patients. Des questions plus spécifiques sur les effets secondaires, telles que leur attribution à des médicaments de crise ou préventifs et le nombre de médicaments auxquels ils étaient attribués, dépassaient le cadre de cette étude et devraient faire l’objet d’études supplémentaires.

Conclusions

Cette étude démontre, non seulement par des données, mais aussi par des mots, la réalité du long et pénible parcours des patients vers la prise en charge de la migraine. Les résultats révèlent la complexité du parcours du patient migraineux, tant en termes de diagnostic que de traitement, et mettent en évidence des besoins non satisfaits pour de futures interventions. Parmi les besoins non satisfaits mis en évidence dans cette étude : les retards de diagnostic et de traitement, l’accès limité aux neurologues et/ou aux spécialistes des céphalées, les longs tâtonnements par essai de différents médicaments, les nombreux effets secondaires souvent mal pris en charge, l’information insuffisante des patients et la nécessité d’une relation thérapeutique emprunte d’empathie et de soutien entre patients et professionnels de santé. Plus de la moitié des participants ont décrit leur parcours de prise en charge de la migraine comme une lutte acharnée, voire une « quête du Graal ». Cette étude a mis en lumière les besoins non satisfaits des patients. Il est désormais temps pour les patients, les professionnels de santé et les décideurs politiques de collaborer sur des interventions visant à une approche centrée sur le patient pour une prise en charge globale des céphalées.

Abréviations

AAH – Allocation aux Adultes Handicapés

AHDA – Alliance for Headache Disorders Advocacy (Alliance pour la défense des personnes atteintes de céphalées)

ALD – Affection Longue Durée

CaMEO – Chronic Migraine Epidemiology and Outcomes (Épidémiologie et résultats de la migraine chronique)

CGRP – Calcitonin Gene-Related Peptide (Peptide lié au gène de la calcitonine)

CMU – Couverture Maladie Universelle

CPAM – Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CPP – Comité de Protection des Personnes

CSIP – Conseil Scientifique d’Intérêt des Patient(e)s

GP – General Practitioner (MG : médecin généraliste)

HIT – Headache Impact Test (test de l’impact des céphalées)

IQR – Interquartile Range (écart interquartile)

MIDAS – MIgraine Disability ASsessment (Évaluation du handicap lié à la migraine)

MMDs – Monthly Migraine Days (jours de migraines par mois)

NSAID – Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (AINS, anti-inflammatoires non stéroïdiens)

OVERCOME – ObserVational survey of the Epidemiology, tReatment and Care Of MigrainE (Enquête observationnelle sur l’épidémiologie, le traitement et les soins de la migraine)

PAI – Projet d’Accueil Individualisé pour raison de santé

Q2 – Médiane

RQTH – Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

ET – Écart type (Standard Deviation)

TENS – Transcutaneous Electrical Neurostimulation (Neurostimulation électrique transcutanée)

YLDs – Years Lived with Disability (Années vécues avec un handicap)

Fichiers additionnels

Fichier additionnel 1 : Brève description du système de santé français en lien avec la prise en charge de la migraine. (En anglais)

Fichier additionnel 2 : Version francaise de l’enquête.

Fichier additionnel 3 : Version anglaise de l’enquête.

Remerciements

Les auteurs remercient les 683 personnes souffrant de migraine qui ont donné de leur temps et fourni des données pour nous aider à mieux comprendre cette maladie. Les auteurs souhaitent également remercier l’équipe Cemka pour ses recommandations sur la méthodologie à utiliser, le travail de terrain effectué, le traitement des données et l’analyse des résultats, ainsi que le Dr Christian Lucas pour la relecture du questionnaire. Les auteurs souhaitent également remercier Valérie Dollé (Science & Communication) pour son aide à la rédaction et à la préparation de ce manuscrit.

Financements et déclarations

Financement

Le projet a été mené avec le soutien financier d’Abbvie, Pfizer et SOS Oxygène. Conformément aux garanties de MoiPatient, ils n’ont eu accès qu’aux résultats agrégés, et en aucun cas aux données personnelles des participants. Ils n’ont pas participé à l’élaboration du contenu de l’étude. L’actionnaire de MoiPatient est l’association Renaloo. MoiPatient a reçu une subvention de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France. La Global Patient Advocacy Coalition for Headache (GPACH) a pris en charge les frais de traitement de l’article (APC).

Disponibilité des données

Les ensembles de données générés et/ou analysés au cours de la présente étude sont disponibles auprès de l’auteur correspondant sur demande justifiée.

Déclarations éthiques et consentement à la publication

Cette étude a nécessité le consentement éclairé des participants conformément au RGPD. Les participants ont dû confirmer leur consentement en ligne à la fin de l’étude avant que les données ne soient enregistrées, afin de s’assurer qu’ils avaient pris connaissance de toutes les questions et qu’ils se souvenaient de l’objectif de la collecte de données.

Consentement à la publication

Tous les auteurs consentent à la publication des résultats présentés ici. Le consentement du patient a été obtenu pour la publication des résultats de cette étude.

Conflits d’intérêts

AD, CN et LL sont employés par Cemka. MM est employé par MoiPatient. JJ et SD déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts. OBD perçoit une rémunération pour son travail en tant que rédactrice en chef de la revue Pain Medicine, des droits d’auteur de la part d’Oxford University Press et des honoraires de consultation de la part de Pfizer. Elle a perçu des honoraires de consultation de la part de la clinique de neurologie virtuelle Mable.

Informations sur les auteurs

Coordonnées des auteurs

1Cemka – Healthcare Consulting and Research, 43 Boulevard du Maréchal Joffre, Bourg-La-Reine 92340, France

2MoiPatient – Participatory Research Platform, 29 Bis Rue Buffon, Paris 75005, France

3La Voix des Migraineux – Patient Association, 7 B Impasse des Rosiers, Éragny-sur-Oise 95610, France

4Department of Neurology, University of Connecticut, Farmington, CT, USA

5Institute for Headache and Brain Health, 1275 Summer Street Suite 306, Stamford, CT 06905, USA

6Global Patient Advocacy Coalition for Headache (GPACH), Brussels, Belgium

Contributions des auteurs

AD, CN, LL, SD, MM et JJ ont conçu et élaboré l’étude. AD, CN et LL ont analysé les données. AD, CN, LL, SD, OBD et JJ ont interprété les résultats et contribué à la rédaction de l’article. Tous les auteurs ont lu et approuvé le manuscrit final.

Références

1. Steiner TJ, Stovner LV, Jensen R, et al (2020) Migraine remains second among the world’s causes of disability, and first among young women: findings from GBD 2019. J Headache Pain 21:137. https://doi.org/10.1186/s10194-020-01208-0.

2. Steiner TJ, Stovner LJ, Vos T, et al (2018) Migraine is first cause of disability in under 50s: will health politicians now take notice? J Headache Pain 19:17. https://doi.org/10.1186/s10194-018-0846-2.

3. Steiner TJ, Stovner LJ (2023) Global epidemiology of migraine and its implications for public health and health policy. Nat Rev Neurol 19:109–107. https://doi.org/10.1038/s41582-022-00763-1.

4. I.N.S.E.R.M. (2020) La migraine une maladie de mieux en mieux en connue. https://www.inserm.fr/dossier/migraine/. Accessed 4 Oct 2024

5. Groth M, Katsarava Z, Ehrlich M (2022) Results of the gErman migraine PatIent Survey on medical Care and prOPhylactic treatment Experience (EPISCOPE). Sci Rep 12:4589. https://doi.org/10.1038/s41598-022-08716-w.

6. Lipton RB, Bigal ME, Diamond M, et al (2007) Migraine prevalence, disease burden, and the need for preventive therapy. Neurology 68:343–349. https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000252808.97649.21.

7. Lipton RB, Nicholson RA, Reed M, et al (2022) Diagnosis, consultation, treatment, and impact of migraine in the US: Results of the OVERCOME (US) study. Headache 62:122–140. https://doi.org/10.1111/head.14259.

8. Starling A, Cady R, Buse D (2022) Health and treatment concerns and stigma among US adults with high-frequency headache and high acute medication use: Results of the “High Frequency Migraine Report Card” population-based survey. BRAINWeek 2022 Sep 28. Las Vegas NV

9. Lanteri-Minet M, Lucas C, Chautard MH (2004) TO02 – Framig III : Enquête auprès de l’entourage du migraineux. Résultats. Douleurs : Evaluation – Diagnostic. Traitement 5 (Suppl1):11. https://doi.org/10.1016/S1624-5687(04)94546-5.

10. Lucas C, Geraud G, Valade D, et al (2006) Recognition and therapeutic management of migraine in 2004, in France: results of FRAMIG 3, a French nationwide population-based survey. Headache 46:715–725. https://doi.org/10.1111/j.1526-4610.2006.00430.x.

11. MoiPatient Le Conseil Scientifique d’Intérêt des Patient·e·s (CSIP). https://moipatient.fr/CSIP. Accessed 27 Sep 2024

12. Rendas-Baum R, Yang M, Varon SF, et al (2014) Validation of the Headache Impact Test (HIT-6) in patients with chronic migraine. Health Qual Life Outcomes 12:117. https://doi.org/10.1186/s12955-014-0117-0.

13. Stewart WF, Lipton RB, Dowson AJ, Sawyer J (2001) Development and testing of the Migraine Disability Assessment (MIDAS) Questionnaire to assess headache-related disability. Neurology 56(6 Suppl1):S20-8. https://doi.org/10.1212/wnl.56.suppl_1.s20.

14. La voix des migraineux (2020) Sondage : Impact de la migraine sévère et chronique 2020. https://www.lavoixdesmigraineux.fr/sondages/sondage-impact-de-la-migraine-severe-et-chronique/. Accessed 27 Sep 2024

15. La voix des migraineux (2022) Sondage : migraine et emploi. https://www.lavoixdesmigraineux.fr/sondages/sondage-migraine-et-emploi/. Accessed 27 Sep 2024

16. Estave PM, Beeghly S, Anderson R, et al (2021) Learning the full impact of migraine through patient voices: A qualitative study. Headache 61:1004–1020. https://doi.org/10.1111/head.14151

17. Goetzel RZ, Long SR, Ozminkowski RJ, et al (2004) Health, absence, disability, and presenteeism cost estimates of certain physical and mental health conditions affecting U.S. employers. J Occup Environ Med 46:398–412. https://doi.org/10.1097/01.jom.0000121151.40413.bd

18. Vaghi G, Icco R, Tassorelli C, et al (2023) Who cares about migraine ? Pathways and hurdles in the European region – access to care III. J Headache Pain 24:120. https://doi.org/10.1186/s10194-023-01652-8.

19. Lipton RB, Stewart WF, Simon D (1998) Medical consultation for migraine: results from the American Migraine Study. Headache 38:87–96. https://doi.org/10.1046/j.1526-4610.1998.3802087.x.

20. Migraine Meanderings & The Headache and Migraine Policy Forum Insurance’s Impact on Patient Access to Migraine Treatment. https://migrainemeanderings.com/wp-content/uploads/um-survey-summary-report-1.pdf. Accessed 7 Oct 2024

21. May A, Schulte LH (2016) Chronic migraine: risk factors, mechanisms and treatment. Nat Rev Neurol 12:455–464. https://doi.org/10.1038/nrneurol.2016.93.

22. Scher AI, Buse DC, Fanning KM, et al (2017) Comorbid pain and migraine chronicity: The Chronic Migraine Epidemiology and Outcomes Study. Neurology 89:461–468. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000004177.

23. Scher AI, Lipton RB, Stewart W (2002) Risk factors for chronic daily headache. Curr Pain Headache Rep 6:486–491. https://doi.org/10.1007/s11916-002-0068-8.

24. Wells RE, Estave PM, Burch R, et al (2021) The value of the patient perspective in understanding the full burden of migraine. Headache 61:985–987. https://doi.org/10.1111/head.14167.

25. Kosunen M, Rossi J, Niskanen S, et al (2024) Healthcare resource utilization and associated costs among patients with migraine in Finland: A retrospective register-based study. PLoS One 19:e0300816. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0300816.

26. Lanteri-Minet M, Leroux E, Katsarava Z, et al (2024) Characterizing barriers to care in migraine: multicountry results from the Chronic Migraine Epidemiology and Outcomes – International (CaMEO-I) study. Headache Pain 25:134. https://doi.org/10.1186/s10194-024-01834-y.

27. Martelletti P, Schwedt TJ, Lanteri-Minet M, et al (2018) My Migraine Voice survey: a global study of disease burden among individuals with migraine for whom preventive treatments have failed. J Headache Pain 19:115. https://doi.org/10.1186/s10194-018-0946-z.

Mis en ligne le 13 octobre 2025.